2024年度全国統一防火標語 “守りたい 未来があるから 火の用心”

雪解けが進み空気が乾燥し、強風等が多くなり火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、火災予防の普及を図り、火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させ、財産の損失を防ぐことを目的に、全道一斉に春の火災予防運動が展開されます。

近年における火災の状況

全国の火災の状況をみると、住宅火災の件数は平成17年以降減少を続け、令和2年に初めて1 万件/年を下回りましたが、令和3年からは再び増加傾向にあります。火災による死者数についても、増加傾向が続いており、令和5年の死者数は、平成26 年以来9年ぶりに1,000 人を超えることとなりました。このうち65 歳以上の高齢者の割合が7割を超えており、早急な対応が課題となっています。また、年末から年明け以降も、死傷者を伴う火災が各地で発生していることから、住宅用火災警報器の設置及び適切な維持管理、安全装置付きの火気使用器具の普及推進、電気火災の危険性に係る広報の実施など、火災の早期覚知と出火防止対策が必要となっております。

令和6年富良野市において発生した火災の出火原因は、こんろの消し忘れやストーブや煙突の未整備、電気器具若しくは配線の劣化、短絡によるもの、リチウムイオンバッテリーの使用方法・廃棄方法の誤り、などが見受けられました。

市民の皆様におかれましては、『住宅防火 いのちを守る10のポイント』を参考に、身の回りを点検し、火の用心を心がけましょう。

住宅防火 いのちを守る10のポイント

-

寝たばこは絶対にしない、させない。

-

ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。

-

こんろを使うときは火のそばを離れない。

-

コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

-

ストーブ、こんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。

-

住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。

-

部屋の整理整頓とカーテンや寝具は防炎品を使用する。

-

消火器を設置し、使い方を確認しておく。

-

避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。

-

地域ぐるみでの防火対策を行う。

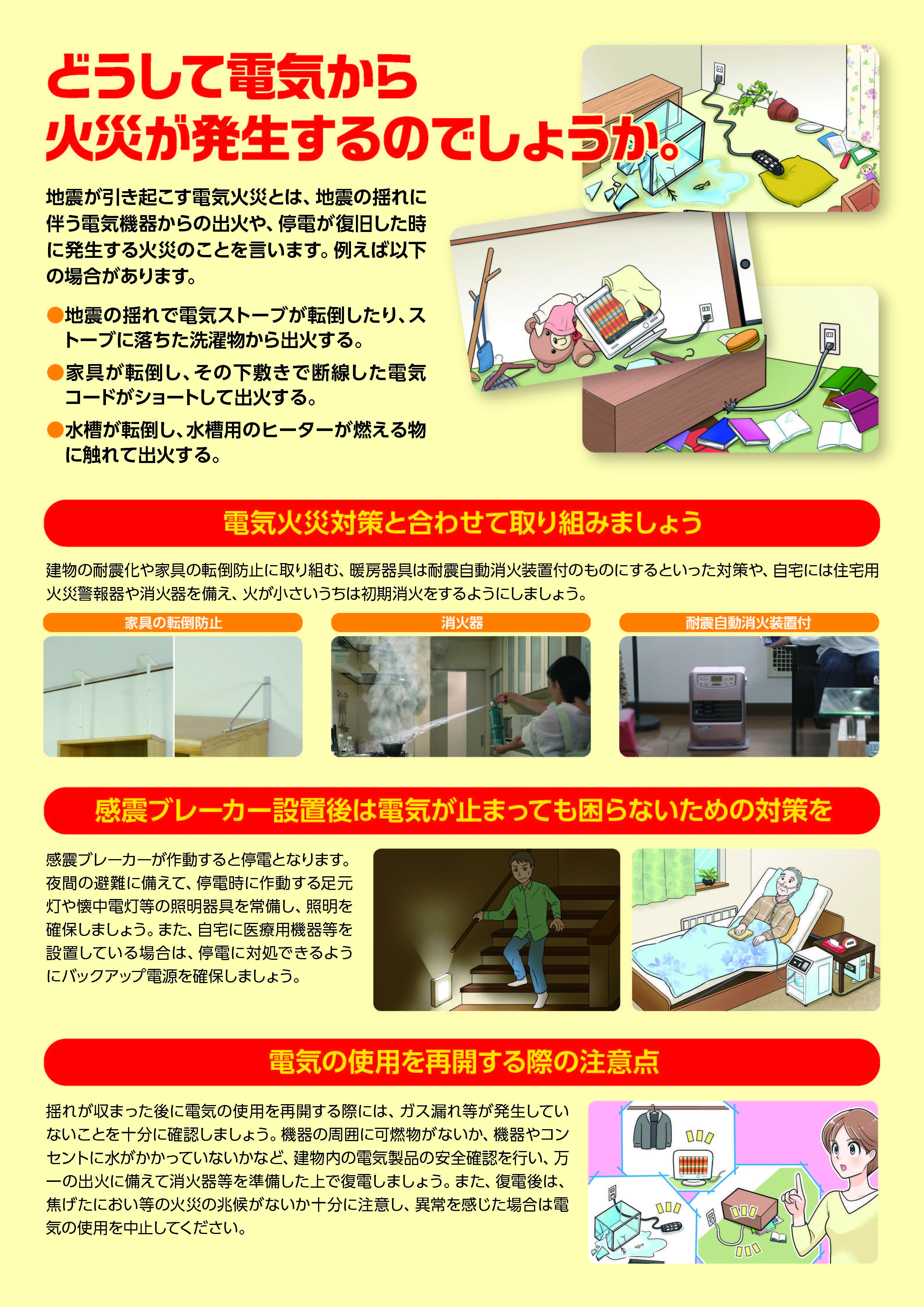

地震火災対策について

阪神淡路大震災の発災から30 年を迎えたところですが、依然として大規模地震発生時においては、火災が同時に多くの場所で発生するおそれがあること、そうなってしまった場合、消防車両や消火栓、消防職員など消防力の不足、河川の氾濫、道路寸断等により消火活動が困難な状態となること等から、木造密集市街地などでは大規模な火災につながる危険性が高くなります。

地震による火災の原因としては、通電火災等、電気に起因する火災が多く発生していることから、地震時の電気火災リスクを低減するため、感震ブレーカー等の設置をご検討ください。

市民の皆様におかれましては、「地震火災を防ぐ15のポイント」を参考に、いま一度いざというときに備え地震対策をお願い致します。

地震火災を防ぐ15のポイント

事前の対策

- 住まいの耐震性を確保する

- 家具等の転倒防止対策(固定)を行う

- 感震ブレーカーを設置する

- ストーブ等の暖房機器の周辺は整理整頓し、可燃物を近くに置かない

- 住宅用消火器等を設置し、使用方法について確認する

- 住宅用火災警報器(連動型住宅用火災警報器などの付加的な機能を併せ持つ機器)を設置 し、適切な維持管理を行う

- 地震直後の行動(下記1から3)について平時から玄関等に表示し、避難時に確認できるようにする

地震直後の行動

- 停電中は電化製品のスイッチを切るとともに、電源プラグをコンセントから抜く

- 石油ストーブやファンヒーターからの油漏れの有無を確認する

- 避難するときはブレーカーを落とす

地震からしばらくして(電気やガスの復旧、避難からもどったら)

- ガス機器、電化製品及び石油器具の使用を再開するときは、機器に破損がないこと、近くに燃えやすいものがないことを確認する

- 再通電後は、しばらく電化製品に異常(煙、におい)がないか注意を払う

日頃からの対策

- 自分の地域での地震火災による影響を把握する

- 消防団や自主防災組織等へ参加する

- 地域の防災訓練へ参加するなどし、発災時の対応要領の習熟を図る

林野火災予防対策について

冬季の乾燥により、昨年12 月以降、鎮火までに長時間を要する林野火災が既に複数発生しているところです。雪解けが進み空気が乾燥する時季となり、春の行楽シーズンを迎え山に入る人が増加するとともに、農作業のため枯草焼き等が行われることに伴い、火の不始末や火の粉が山林に飛び火することなどにより、林野火災に発展する傾向にあることから、火気の適切な取り扱い等の火災予防の徹底をお願いします。

林野火災予防のポイント

- 枯れ草等のある火災が起こりやすい場所では、たき火をしないこと

- たき火等火気の使用中はその場を離れず、使用後は完全に消火すること

- 強風時及び乾燥時には、たき火、火入れをしないこと

- 火入れを行う際は市町村長の許可を必ず受けるとともに、消防に届け出るとともにあらかじめ必要な防火 対策を講じること

- たばこは、指定された場所で喫煙し、吸いがらは必ず消すとともに、投げ捨てな いこと

- 火遊びは絶対にしないこと、また、させないこと

注意:農業を営むうえで必要となる火入れなど一部を除き、野焼き行為は法律により原則禁止されています。

総務省消防庁広報「関連動画」